Na última semana, o governo norte-americano divulgou a nova edição do “Dietary Guidelines For Americans” (DGA) – um documento renovado a cada 5 anos desde 1980, onde constam as diretrizes para a alimentação da população dos Estados Unidos, que (inevitavelmente, mas de forma equivocada) acabam sendo uma referência para o resto do mundo. A publicação foi recebida de forma mista, pois apesar de um design bastante provocativo, suas recomendações não se distanciaram tanto assim do que já estava estabelecido.

É inegável que parte da comoção se deu por conta do documento ter sido publicado sob a administração de Donald Trump – e há um claro benefício para os veículos de comunicação e redes socais, que se aproveitam de um público cada vez mais polarizado para emplacar manchetes e conteúdos sensacionalistas. Ao mesmo tempo, os profissionais picaretas se apoderaram do documento para exercer o seu direito de viés de confirmação, reconhecendo-o como um manifesto em defesa de um certo tipo de alimentação – que o documento claramente não defende.

Comer a quantidade de comida adequada para você, beber água, tomar cuidado com o tamanho de porções, comer frutas e hortaliças, priorizar alimentos com fibras e evitar alimentos com alto nível de processamento são recomendações que ninguém em sã consciência diria que estão erradas ou equivocadas – outras recomendações do documento, no entanto, merecem um atenção mais a fundo.

Quanto de gordura comer, ou qual gordura comer?

As novas diretrizes defendem que a discussão sobre gorduras precisa sair do “saturada vs. insaturada” como regra automática e passar a considerar como a gordura chega ao prato. O relatório detalhado que embasou o documento principal descreve uma mudança histórica profunda na alimentação dos EUA: gorduras tradicionais de origem animal foram sendo deslocadas por gorduras industriais e, sobretudo, por óleos refinados muito ricos em ácido linoleico (ômega-6). Ele trata esse novo perfil como “atípico” em termos evolutivos e dietéticos, porque a exposição atual ao ácido linoleico dependeria de extração e refino em escala (e não apenas de fontes integrais como nozes e sementes), e porque o ácido linoleico seria particularmente suscetível à oxidação, especialmente quando usado para cozinhar e fritar.

A partir daí, o documento argumenta que as recomendações clássicas de reduzir gordura saturada e substituí-la por óleos ricos em ácido linoleico se consolidaram mais por um encadeamento histórico de políticas e leituras seletivas do que por demonstração causal consistente em desfechos clínicos. Ele afirma que, em ensaios randomizados entre as décadas de 1960 e 1980, a substituição reduziu colesterol, mas não entregou a redução esperada de eventos coronarianos, mortalidade cardiovascular ou mortalidade total; e sugere que a confiança na hipótese “gordura saturada > colesterol > doença” persistiu porque parte da evidência completa demorou décadas a vir a público, porque coortes observacionais sofreriam vieses e porque marcadores como o LDL foram tratados como suficientes para sustentar recomendações populacionais.

Na prática, a tese do relatório é que a orientação moderna deveria ser mais “baseada em alimentos” e menos “baseada em metas numéricas de nutrientes” – o que se alinha com o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014). Ele tende a normalizar fontes minimamente processadas de gordura dentro de padrões alimentares saudáveis (carnes, ovos, peixes ricos em ômega-3, nozes, sementes, azeitonas, abacate e laticínios integrais) e a preferir óleos mais resistentes à oxidação para cozinhar. Ao mesmo tempo, critica o efeito colateral histórico de perseguir “baixo teor de gordura/saturada” via produtos ultraprocessados (por exemplo, laticínios desnatados com açúcar e aditivos para reconstruir textura e palatabilidade), propondo que reduzir ultraprocessados seria uma forma mais confiável de melhorar a qualidade global da dieta – o que, novamente, se alinha com o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014).

Historicamente, no contexto americano, isso diverge da ideia predominante dos documentos anteriores porque reorienta o foco da troca “saturada por insaturada” para a crítica ao processamento e ao uso massivo de óleos refinados. Mas, apesar desse pano de fundo, as novas diretrizes não mudaram a recomendação do limite de gordura saturada: o teto segue em 10% da energia diária. Na prática, o efeito mais concreto é funcionar como um convite para reduzir alimentos ultraprocessados – mais do que lançar qualquer “liberação” da gordura saturada. Por isso, manchetes alarmistas do tipo “Trump coloca um ponto final na guerra contra a gordura saturada” operam sobretudo como clickbait: simplificam um debate técnico, distorcem o que efetivamente mudou e acabam confundindo o público.

Mais proteína?

O capítulo do relatório sobre proteínas defende que o debate não deveria ficar preso ao “mínimo para evitar deficiência”, mas incorporar a ideia de “ingestão funcional” para preservar massa magra, apoiar saciedade e sustentar saúde metabólica ao longo do tempo. Ele parte do ponto de que a recomendação clássica de 0,8 g/kg/dia foi construído para prevenir deficiência e, portanto, não necessariamente descreve a faixa que otimiza composição corporal e resiliência metabólica em diferentes fases da vida. Nesse enquadramento, a pergunta central não é se a população americana “come proteína suficiente” (o texto sugere que, em média, sim), e sim se uma ingestão moderadamente acima da recomendação anterior traz vantagens mensuráveis sem custos relevantes.

Com base nesse raciocínio, o documento passa a tratar como alvo plausível e seguro uma faixa de 1,2 a 1,6 g/kg/dia, especialmente em contextos de restrição calórica, envelhecimento e prática regular de exercício, onde preservar massa magra vira um objetivo clínico. Ele argumenta que ensaios controlados randomizados, em boa parte feitos em pessoas com sobrepeso ou obesidade em programas de perda de peso, mostram com frequência maior perda de gordura e melhor preservação de massa magra, sem sinal consistente de efeitos adversos renais, ósseos ou metabólicos dentro dessa faixa testada. Ao mesmo tempo, novamente, ele não “abandona” a recomendação clássica de que 10 a 35% da energia diária venha de fontes de proteína. Mas descreve que 1,2–1,6 g/kg como algo que cabe confortavelmente dentro desta faixa, sugerindo que o problema histórico não foi a recomendação em si, mas a tendência de operar sempre perto do piso.

Na escolha de fontes, a divergência mais clara é o tom que não trata “proteína animal” como sinônimo de risco. O texto enfatiza densidade de aminoácidos essenciais e nutrientes de alta biodisponibilidade em carnes, aves, ovos, laticínios e, sobretudo, frutos do mar, enquanto reconhece que proteínas vegetais somam fibra e micronutrientes, mas podem exigir atenção a lacunas em dietas estritamente vegetais.

Em paralelo, ele desloca parte importante do “risco” para o processamento e para o modo de preparo, sugerindo que muitas associações negativas vistas em estudos observacionais tendem a concentrar-se em subtipos como carnes processadas e em contextos alimentares que agregam aditivos, sódio, compostos de cura e produtos de oxidação.

Chamou bastante atenção a recomendação “Priorize alimentos proteicos em todas as refeições.” Mas nós, profissionais brasileiros, já não fazemos isso? Na dieta de gaveta mais estereotipada podemos encontrar: leite e queijo no café da manhã, iogurte no lanche, feijão e carne no almoço, oleaginosas no lanche da tarde e feijão novamente no jantar.

Obviamente, não podemos deixar de reconhecer como essa diretriz pode funcionar como um potencializador promotor de alimentos ultraprocessados com proteína adicionada. Mas é exatamente o oposto do defendido pela diretriz e, convenhamos, talvez a gente já tenha chegado no fundo deste poço quando o “vinho proteico” foi lançado.

Low carb para todo mundo?

Mas nem perto disso. O capítulo de carboidratos organiza a mensagem em torno de “qualidade” e não de quantidade: ele parte do fato de que carboidratos somam quase metade da energia na dieta norte-americana, mas afirma que a maior parte desse total vem de fontes de baixa qualidade (açúcares adicionados, bebidas açucaradas, sucos, grãos refinados, amidos e produtos ultraprocessados) e que isso distorce o impacto metabólico do “carboidrato” como categoria. A proposta central é empoderar o leitor a reconhecer e priorizar carboidratos de alta qualidade, definidos como alimentos minimamente processados ricos em fibra (vegetais, frutas inteiras, feijões/leguminosas e grãos integrais), e desestimular carboidratos altamente processados que representam boa parte da alimentação atual da população dos EUA.

Dentro desse enfoque deles, os grãos integrais aparecem como uma base: o texto descreve a industrialização como o processo que permitiu remover farelo e gérmen e transformar grãos em amido “limpo”, mais pobre em fibra e proteína, e afirma que isso levou a um cenário paradoxal em que, apesar de décadas de discurso a favor de integrais, o consumo real permanece majoritariamente de grãos refinados. Ele trata (talvez de uma forma um pouco radical) grãos refinados como “açúcar disfarçado” no sentido metabólico, porque o amido é rapidamente quebrado em glicose, e sugere critérios práticos para distinguir integrais de verdade de produtos apenas “com grãos integrais” no rótulo, usando a relação carboidrato:fibra como um sinal de processamento e qualidade. O objetivo, portanto, não é demonizar o grupo “carboidratos”, nem prescrever dieta “low carb” para todos, mas separar alimentos integrais e ricos em fibra de produtos refinados e adoçados que dominam o mercado – mais uma vez, uma estratégia alinhada com o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Na leitura das evidências, o capítulo constrói um argumento relativamente consistente a favor da substituição: ensaios e revisões apontariam que aumentar vegetais, frutas inteiras e grãos integrais melhora marcadores cardiometabólicos e que, em estudos observacionais, maior consumo de integrais e fibra se associa a menor risco de desfechos como diabetes tipo 2, eventos cardiovasculares e mortalidade.

Isso dialoga com a herança das diretrizes americanas anteriores de um jeito específico: houve um período em que se incentivou “aumentar carboidratos complexos e fibra” enquanto se reduzia gordura, e a consequência prática, no mundo real e na indústria, foi um aumento grande de produtos à base de farinha e amidos refinados, muitas vezes com açúcar – ou seja, aumentou-se “carboidrato”, mas não necessariamente aumentou-se “carboidrato de boa fonte”.

É nesse contexto que a meta de 2–4 porções de grãos integrais pode parecer modesta ou “reduzida” se alguém estiver imaginando carboidrato como um bloco único: o texto não está tentando recomendar menos carboidrato em geral, e sim evitar que o espaço inevitável que os refinados ocupam na alimentação do americano médio seja interpretado como “autorização” para substituir integrais por refinados. A recomendação funciona como uma meta prática: estabelecer um mínimo de fontes realmente complexas e ricas em fibra dentro de um cenário em que o documento reconhece, implicitamente, que o americano continuará exposto a refinados.

Ué, mas então a nova recomendação não é todo este horror que estão dizendo por aí?

A resposta simples e direta é: não, não é. Mas tem alguns detalhes que devem ser considerados para olharmos para o todo. Um deles é o que esteve por trás da própria preparação do documento – já que ele é o resultado de um fluxo institucional que, em condições normais, começa com a nomeação de um comitê consultivo independente, segue com uma revisão de evidências e culmina na publicação das diretrizes por parte das agências federais. Nesse roteiro, o papel do comitê é produzir um relatório técnico extenso, com justificativas e sínteses da literatura, e o papel do governo é transformar esse insumo em um texto de diretrizes para o público, com linguagem mais simples, escolhas editoriais e decisões de implementação. O ponto central é que o relatório técnico é um insumo consultivo, enquanto as diretrizes finais são uma peça de política pública.

Mas desta vez foram produzidos 2 relatórios técnicos distintos: um feito durante a administração Biden e publicado há mais de um ano, e outro encomendado pela administração Trump, publicado concomitantemente com as diretrizes.

A justificativa para um novo relatório foi, em essência, a acusação de que o primeiro documento teria misturado, cedo demais, aquilo que é avaliação científica com aquilo que é interpretação e implementação. Na narrativa de quem encomendou o segundo relatório, o primeiro comitê teria incorporado “lentes” transversais, sobretudo a de equidade em saúde, de um jeito que não apenas contextualiza a evidência, mas passa a orientar o próprio peso dado a certos achados e a redação das recomendações. Essa não é uma discussão sobre “qual estudo é verdadeiro”, mas sim sobre “qual é a ordem correta das perguntas”: primeiro decidir o que a evidência sustenta com mais força e, só depois, discutir como adaptar isso ao mundo real sem piorar desigualdades.

O relatório produzido sob a administração Biden é o documento típico do fluxo histórico: um comitê consultivo revisa literatura, compila raciocínios e entrega um texto técnico que, idealmente, serve como base para o governo redigir diretrizes públicas. Ele não é a diretriz em si, nem tem poder normativo direto; é um mapa do que o comitê considera que a ciência suporta, com ressalvas sobre limites do corpo de evidências, generalização e qualidade metodológica. É ali que aparece com mais clareza o uso da lente de equidade em saúde como uma forma de perguntar para quem a evidência vale, quem não está representado nos estudos e como recomendações podem ser interpretadas e aplicadas em contextos culturais e socioeconômicos diferentes.

O relatório encomendado pela administração Trump nasce com outra missão: ele não é um “passo natural” do mesmo fluxo, mas um documento paralelo que se propõe a ser um olhar alternativo para as mesmas evidências. Em vez de funcionar como uma continuação do trabalho do comitê consultivo, ele funciona como uma contestação organizada: revisita temas centrais, seleciona prioridades e oferece uma leitura que tenta se apoiar mais fortemente em ensaios clínicos, desfechos duros e em uma abordagem “baseada em alimentos” que, em alguns pontos, muda o foco do debate. Por isso ele soa mais provocativo em muitos pontos, ainda que as recomendações finais (em forma de texto) não sejam assim tão distintas do que estava estabelecido.

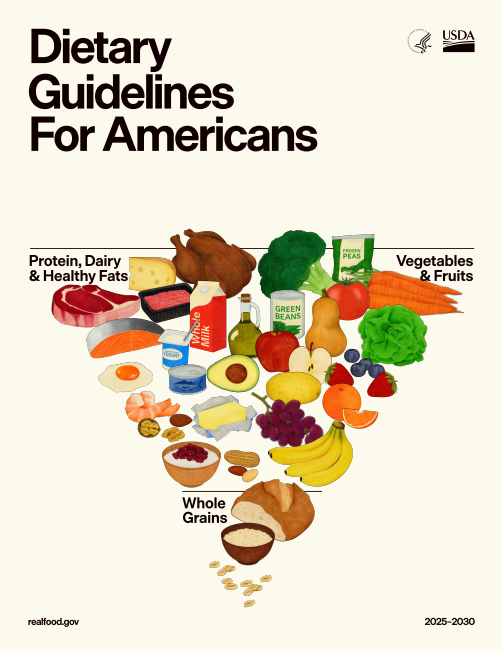

Entretanto, foi na forma de imagem (e tem aquela frase clichê: “uma imagem vale mais do que mil palavras) que a provocação do documento se estabeleceu de fato.

Quanto aos conflitos de interesse, ambos os relatórios trazem relações com a indústria farmacêutica e também com setores de lácteos e carne. No entanto, o relatório da administração Trump aparece mais marcado por vínculos com a cadeia de alimentos tradicional (especialmente lácteos, carne e cereais), enquanto o relatório da administração Biden parece concentrar mais relações com a indústria farmacêutica e com empresas de ingredientes e alternativas plant-based. (Comparações diretas exigem cautela porque os formatos de divulgação não são idênticos.)

O design provocativo da “nova” pirâmide alimentar

As pirâmides alimentares anteriores (com todas as suas limitações) tinham uma missão relativamente direta: traduzir o texto das recomendações em uma hierarquia visual de grupos alimentares e quantidades. Havia divisões reconhecíveis, camadas bem delimitadas e, quase sempre, uma legenda que explicava o que cada parte significava: porções por dia e frequência organizada por grupos. A pirâmide funcionava como um resumo gráfico do conteúdo, um atalho pedagógico que pretendia orientar escolhas por meio de uma lógica de proporções.

Não é isso que a “pirâmide” atual representa. Ela opera muito mais como uma imagem de capa do que como uma ferramenta educativa: é uma peça de design, não um esquema de recomendação. E isso fica evidente não só pelo estilo (e o fato de ter sido invertida), mas também pelo lugar que ocupa: ela está literalmente na capa, como marca visual do documento, e não como um recurso didático desenvolvido ao longo do texto. É um desenho provocativo, pensado para chamar atenção — e conseguiu, a ponto de atravessar a bolha dos profissionais de saúde e virar assunto em redes sociais, manchetes e discussões que normalmente não existiriam para um documento técnico.

O efeito colateral desta estratégia foi que, quando a forma virou o principal ponto de contato com o público, a leitura da imagem passou a ser tomada como sinônimo do conteúdo — e daí nasceu uma distorção. A representação gráfica ali não condiz exatamente com o que está no texto, nem aparece como um eixo estruturante das recomendações; o documento não “usa” aquela figura para explicar quantidades, proporções ou prioridades alimentares ao longo dos capítulos. Ou seja: a pirâmide não é um mapa do que o texto prescreve — é um convite para olhar, compartilhar e reagir (não à toa, rage bait foi considerada a palavra do ano pela Oxford). E, num ambiente em que a interpretação visual costuma vencer a leitura cuidadosa, essa escolha de design ajuda a explicar por que tanta gente discutiu a capa como se ela fosse, por si só, a diretriz.

Pensando nisto, colocamos o texto na íntegra das recomendações (mas sem nenhuma imagem) em uma ferramenta de geração de imagem por inteligência artificial – com o pedido que ela fizesse uma pirâmide alimentar baseada nas recomendações. Veja o resultado:

Bem diferente da imagem de capa, não é?

As novas diretrizes não falam sobre comportamento alimentar – mas será que deviam?

Guias alimentares costumam ser escritos “para a população”, mas quase nunca chegam nela do jeito que a gente imagina. O que chega (quando chega) é um recorte: uma imagem, uma manchete, um print fora de contexto. O texto completo fica restrito a quem já tem algum interesse (profissionais, gestores, indústria). E, mesmo assim, isso não torna o documento irrelevante: ele é um norte para políticas públicas, cardápios institucionais, compras governamentais, programas de educação alimentar e etc.

Abordar a alimentação além de “o que se come” seria pedir que o documento institucional tratasse de algo que, por natureza, depende de contexto, história, cultura, vínculos e ambiente – justamente o tipo de coisa que não cabe num texto pensado para ser universal dentro de um país inteiro (apesar do Guia Alimentar para a População Brasileira dar bons exemplos do país inteiro, ele também não aborda vários aspectos do comportamento relacionado ao comer).

Isso não significa que diretrizes nacionais “não tenham nada a ver” com comportamento. Pelo contrário: mudanças comportamentais em grande escala existem, mas elas acontecem sobretudo quando o ambiente muda, quando políticas públicas são bem delineadas e quando o sistema torna o comportamento saudável mais fácil de acontecer. E isso combina com a própria ideia de que mexer no comer não é só mexer no consumo, mas com todo o contexto.

Em outras palavras: uma diretriz nacional não precisa “fazer atendimento nutricional em escala”, mas pode (e deve) organizar o cenário onde escolhas acontecem.

E, aqui, entra um último ponto. Apesar de várias comparações ao longo do texto (com o objetivo didático) a ideia não é transformar “DGA vs. Guia Alimentar” numa rixa de torcida. Para o Brasil, temos nosso Guia Alimentar, e os americanos tem vários problemas locais a enfrentar (e seu documento é para isso) sem almejar ser um modelo para o mundo todo. E como discutido, eles são mais parecidos do que diferentes quando olhamos para o eixo maior. Assim, o DGA está tentando funcionar para os Estados Unidos – e não para o Brasil, nem para a Europa. E isso é relevante porque o cenário cultural e alimentar de lá é mais caótico e industrializado do que a nossa realidade.

Para nós, o arroz e feijão ainda faz mais sentido.

Referências bibliográficas

U.S. Department of Health and Human Services, & U.S. Department of Agriculture. (2026, January). Dietary guidelines for Americans, 2025–2030. https://cdn.realfood.gov/DGA.pdf

U.S. Department of Health and Human Services, & U.S. Department of Agriculture. (n.d.). The scientific foundation for the dietary guidelines for Americans, 2025–2030. https://cdn.realfood.gov/Scientific%20Report.pdf

2025 Dietary Guidelines Advisory Committee. (2024). Scientific report of the 2025 Dietary Guidelines Advisory Committee: Advisory report to the Secretary of Health and Human Services and Secretary of Agriculture. U.S. Department of Health and Human Services. https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2024-12/Scientific_Report_of_the_2025_Dietary_Guidelines_Advisory_Committee_508c.pdf